Abrazando a tus hijos pequeños. Abrazando a tu mujer. Tus pies descalzos cuando te levantas de la cama y vas a la ventana. Tienes sesenta y cuatro años. Afuera, la atmósfera es gris, casi blanca, no se ve el sol. Te preguntas: ¿cuántas mañanas quedan? Se ha cerrado una puerta. Otra se ha abierto. Has entrado en el invierno de tu vida.

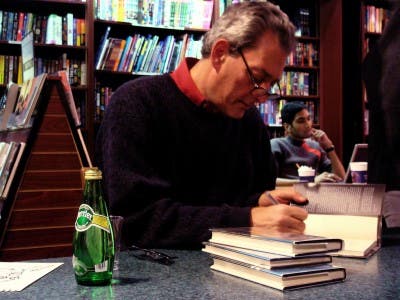

Si eres lector asiduo de Paul Auster, no creo que “Diario de invierno” te sorprenda, y sin embargo, te inmovilizará como siempre, no podrás levantarte de la silla. No usará una llave de judo, te seducirá con sus frases. Ya son muchos años, he visto podar muchos árboles en mi barrio. Un libro tras otro, leyendo esas palabras traducidas, que probablemente nunca salieron ni saldrán de su boca. Mi rencuentro anual con el escritor de Brooklyn es obligado, aunque sus obras más recientes han llegado acompañadas de más desazón que gozo, más sufrimiento y pena que cantos de sirena (una excepción: me quito el sombrero que nunca llevo, si hablamos de “Invisible”). Es lo que tiene respetar, admirar y envidiar tanto a alguien…

La esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena, decía Sir Francis Bacon. Qué razón. ¿Es necesario un libro al año? ¿No sería mejor que esperara a tener algo interesante que decir, para teclear en su vieja máquina de escribir Olimpia? ¿Una buena historia, por ejemplo? Tomo prestada una frase que Paul dedica a su mujer, Siri Hustvedt (nada que ver con los iPhone, por favor), para devolvérsela como un boomerang:

La inteligencia es una cualidad humana que no admite falsificaciones.

Un escritor elegante y lúcido, agasajado por los dioses del sudor, con el escurridizo don de la amenidad. Propietario de una prosa natural, espontánea, excitante, maestro de los silencios y compositor de música para su instrumento favorito: la palabra. Dueño de un huerto donde no paran de crecer ideas, esta vez nos invita a conocer su vida. Una autobiografía intimista, aunque sin la originalidad y la profundidad, que sus lectores hubiéramos deseado. Reflexiones interesantes y anécdotas deslavazadas, de andar por casa. Ilusiones imprevistas, desengaños que dan el testigo a una felicidad de 30 años.

Quizá sea mejor que de momento dejes tus historias a un lado y trates de indagar lo que ha sido vivir dentro de este cuerpo desde el primer día que recuerdas estar vivo hasta hoy.

A lo largo y ancho de las 244 páginas, destapa heridas y cicatrices antiguas. Marcas en la piel, que dan pie, a exhibir otros desgarros más hondos e intensos. Repasa sucesos, recuerdos y sensaciones de diferentes etapas de su vida. Un percance mientras jugaba al béisbol de niño que su madre presintió, las tradicionales masturbaciones adolescentes, la primera experiencia sexual con una prostituta distante y profesional, que contrasta con otra, parisina y bizca, que recitaba a Baudelaire y no escatimaba cariños, recuerdos de sus fallecidos padres y su chocante relación con ellos, un vergonzoso accidente de coche, que le martiriza, en el que su adorada mujer resulta herida, una presentación en Arlés acompañado por Jean-Louis Trintignant, su primer fracaso matrimonial, los inolvidables años en París como rezagado escritor bohemio, una lista de 21 domicilios hasta llegar a su actual residencia en Park Slope, las visitas a la familia de Siri, los viajes, su talante cosmopolita, esos paseos en los que se desorienta, sus ataques de pánico…

Sí. Exprime la película, “Con las horas contadas” de Rudolph Maté, donde un hombre envenenado busca a su propio asesino, para sacar jugo a la muerte. No llega a deprimirte pero angustia. No se recrea tanto como Javier Marías en “Los enamoramientos”, pero es un sirimiri que acaba calando. No es fácil asumir la caducidad del cuerpo. El escritor del azar nos confiesa cómo le afectó que un rayo fulminara a un amigo suyo, mientras caminaban juntos por el bosque a los 14 años. ¡Todo muy alegre!

Auster escribió en “Experimentos con la verdad”, que en el proceso de escribir o pensar sobre uno mismo, uno se convierte en otro. Por esa razón, esta biografía está en segunda persona. El brillante escritor observa al vulgar personaje.

Siendo judío y norteamericano, no es una vida tan exótica y lejana, como la que Philip Roth describe en “El mal de Portnoy”. A pesar de ser un novelista tan imaginativo, tampoco es una historia tan deliciosamente fantasiosa como “El mundo”, de Juan José Millás. Te hará sonreír, pero no a carcajadas como “California 83”, de Pepe Colubi, o “Groucho y yo”. No trota por el asfalto, ni termina maratones, como Haruki Murakami en “De qué hablo cuando hablo de correr”. De joven, no tenía mucho dinero y frecuentaba mujeres de vida alegre, pero no busques la sordidez de “La senda del perdedor”, de Charles Bukowski. Y mucho menos, aventuras del estilo de T. E. Lawrence (el de Arabia), en “Los siete pilares de la sabiduría”. Entonces, ¿merece la pena leerlo? ¿Me lo compro? ¿Deja poso, o su recuerdo es efímero?

Os dejo unas perlas que aparecen en el libro. Sólo por frases como éstas, para mí, mereció la pena.

George Oppen:

Algunos de los sitios más hermosos del mundo están en el cuerpo de tu mujer.

Joseph Joubert:

El fin de la vida es amargo.

Hay que morir inspirando amor (si se puede).

Paul Auster:

Todos somos extraños para nosotros mismos.

Siempre que llegas a una encrucijada en el camino, se te destroza el organismo, porque tu cuerpo siempre ha sabido lo que tu intelecto desconocía, y sea cual sea la forma que elija para descomponerse, con mononucleosis, gastritis o ataques de pánico, tu cuerpo siempre es la zona más afectada por tus miedos y batallas interiores, y acusa los golpes que tu mente no puede o no quiere encajar.

Sin duda eres una persona precaria y dolida, un hombre que lleva una herida en su interior desde el principio mismo (¿por qué, si no, te has pasado toda tu vida adulta vertiendo palabras como sangre en una hoja de papel?)